考えてみよう。自分の、みんなのWorkとLife 更なる女性の挑戦・活躍とチーム力発揮を考えるイベント

三井物産は3月17日、国連が定める「国際女性デー」にちなみ、「考えてみよう。自分の、みんなのWorkとLife」と題した社内向けのイベントを開催しました。堀健一代表取締役社長、CEOをはじめ、各部署から年代・性別問わず約200人の社員が参加しました。

イベントでは、三井物産単体の女性活躍の現状・取り組みに関するデータを交えた説明や、2025年4月以降、さらに拡充するワークライフマネジメント支援策が紹介されました。また、女性社員4人がこれまでのキャリアで挑戦してきたことや育児・介護との両立について語り合うパネルディスカッションもあり、多くの社員が真剣に聞き入っていました。

三井物産本社(東京都千代田区)内で開催されたイベント「考えてみよう。自分の、みんなのWorkとLife」で社員と懇談する堀健一代表取締役社長、CEO

女性採用比率は43%、女性社員の登用促進へ

三井物産では、「多様性を力に」をバリューに掲げ、多様なバックグラウンドを持つプロの集団が、お互いを認め合い、強みを持ち寄って社会課題の解決に挑みつづけています。女性に限らず全ての社員一人ひとりが活躍できる会社を目指すため、イベントでは活発な意見交換が行われました。

イベントの序盤では、三井物産人事総務部インクルージョン&カルチャー推進室から社内アンケートや各種データをもとに女性社員を取り巻く環境やキャリア志向に関する現状分析と今後の取り組みについて説明がありました。

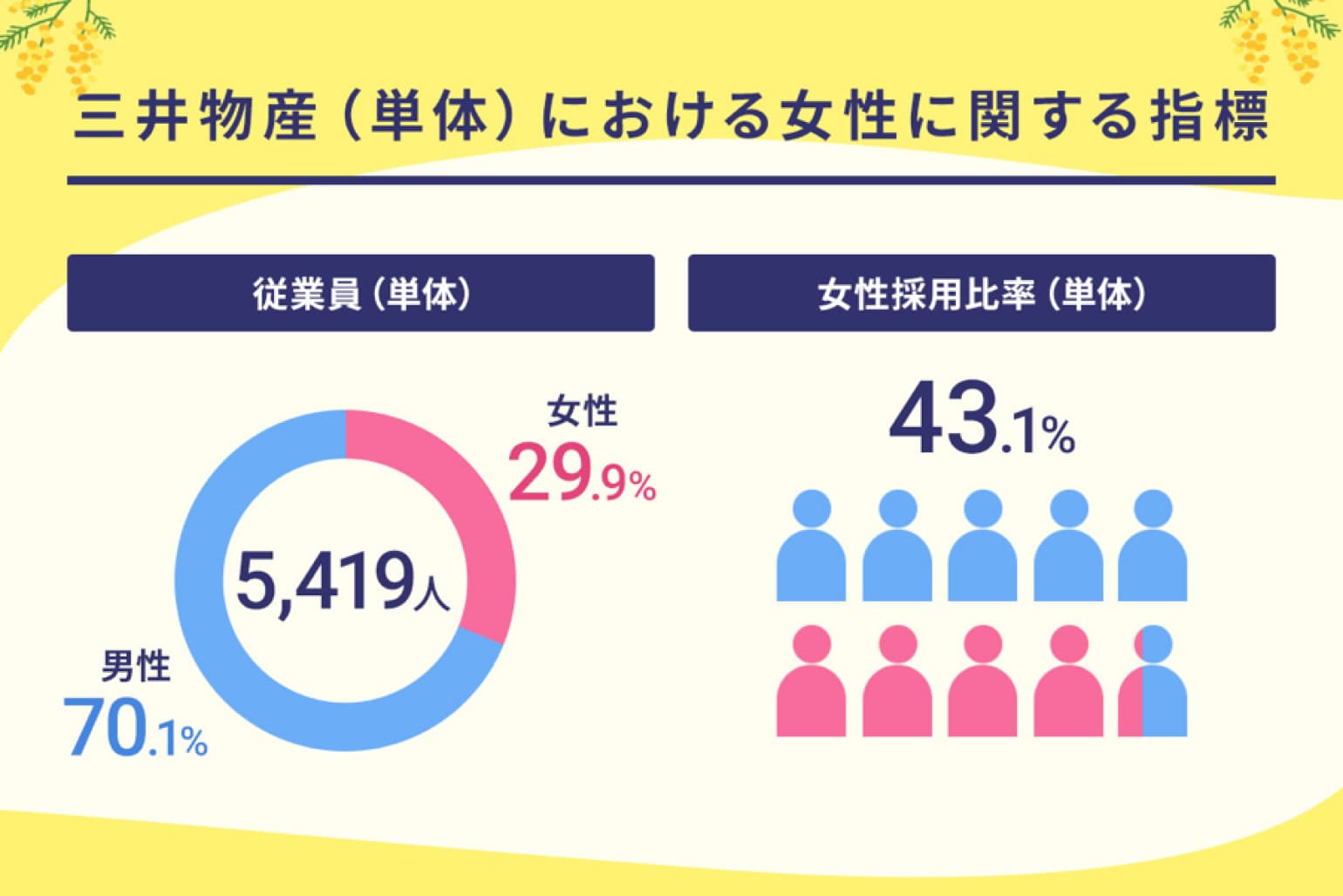

三井物産の5419人(24/3期時点)の従業員に占める女性の割合は29.9%、女性採用比率は新卒・キャリアと合わせて43.1%(24/3期時点)となっています。女性社員比率がますます増えていく中、性別・世代問わず多様なバックグラウンドをもつ社員同士がお互いを尊重しあい、どのようにして「個」の力を発揮していくか、今回のイベントでは意見交換のきっかけとなるようなデータが共有されました。

インクルージョン&カルチャー推進室の高城紘子室長は、社内アンケートの結果などから、女性社員がさまざまな挑戦を躊躇する原因として、育児・介護・家事などの負担が女性社員に偏りがちであることや、ライン長の働き方や期待役割のイメージが、制約なく多くの時間を仕事に充てられることを前提にしていると女性社員が捉え、その役割を担うことが難しいと感じていることなどが分かったと説明しました。一方で男性社員の共働き率も年々増加しており、1日の多くを仕事に投じることができない社員が増えているという前提のもとで、チームマネジメントを強化する取り組みが必要と感じていると語りました。

女性社員をさらに登用していくためには、組織の長や同僚が女性社員の不安を解消し、活躍を後押ししていくことも重要です。今回のイベントには、さまざまな年次の社員が参加しており、お互いの理解を深めるための場となりました。

高城室長は最後に「多様な個の力を生かして、チーム力を最大化していくための風土醸成に取り組んでいきたい」と今後への抱負を語り、参加した社員は、多様な社員が活躍できる環境づくりのため自分にできることを考えていました。

続いて、「キャリア×挑戦」「キャリア×Life」という2つのテーマを中心に、女性社員4人がパネルディスカッションを行いました。主なやり取りを紹介します。

海外で出産・育児、海外で管理職へ…それぞれの挑戦

自分なりの両立環境を徐々に整え、海外出張も可能に

固定観念にとらわれず挑戦を、周囲も声かけを

支援策拡充で社員をサポート 家事代行・シッターサービス、社員向け病児保育など

パネルディスカッションを受けて、三井物産の平林義規人事総務部長が挨拶し、「エピソード一つひとつがドラマで、思わず涙ぐんでしまうほど、皆さんがさまざまな局面を乗り越えられてきたことを感じました。こうした話は、共に働く仲間の実情としてありながら、聞かなければ見えてこないのが現状です。育児や介護などのテーマについて話し合える、相談できる環境が不可欠です」と語りました。

さらに人事総務部でも制度づくりに取り組んでいると述べた上で、「現場で機能するよう、全員が自分ごととして捉え、支えていってほしいと思います。 WorkとLifeを考えながら、より良い創造につながる働き方を目指していきましょう」と呼びかけました。

三井物産人事総務部の平林義規部長

イベントの終盤では、人事総務部から、2025年4月以降に始まる両立支援策について紹介がありました。主な骨子は下記の通りです。

イベントの最後には三井物産の竹増喜明CHROと、介護と仕事との両立経験をもつ松久藤子・関西支社副支社長があいさつしました。

竹増CHROは、「本イベントへの参加を通して、家庭と仕事の両立を図りながら当社で活躍する社員の実情について理解を深めることができました。パネルディスカッションで披露いただいた日々発生する問題やその解決のために実践した創意工夫には率直に感心、感動しました。これからも社員のさまざまな声を踏まえて、性別にかかわらず全ての意欲ある社員が持てる能力を最大限発揮できる職場環境、働き方を整備していきたいと思います」と、今後の取り組みについて語りました。

松久関西支社副支社長は「長くダイバーシティ推進の表舞台に立ってきましたが、パネルディスカッションで4人のお話をお聞きして、次の世代がたくましく育っていることを実感しました」と感想を述べました。

続けて、「次世代の皆さんは、チャンスが与えられたときに、どうやったら挑戦できるか、その方法を周囲とも相談しながら探してほしいと思います。絶対に良い将来が待っていますから。私は、三井物産が好きです。みんなで、もっともっと輝く会社をつくっていきたいと思っています」と語りかけました。

※所属・内容等はイベント開催時のものです